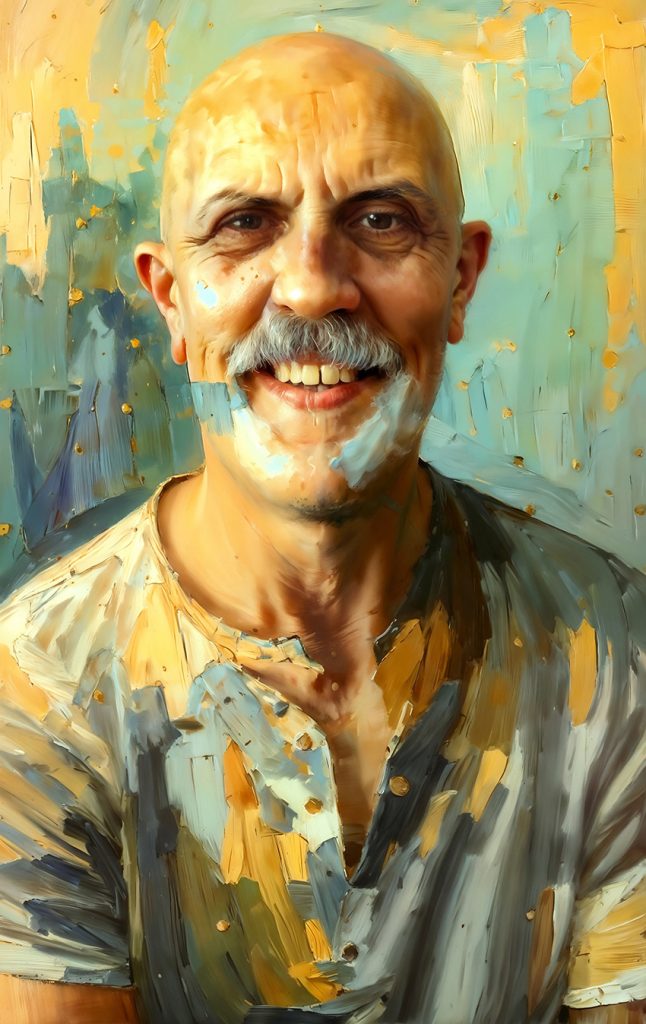

Жил-был автопортрет зазнайка. Ко всем своим недостаткам он ещё был ужасным эгоистом. Себя он считал более крутым кузеном Моны Лизы, мятежным братом Сикстинской капеллы и тайной любовью Пикассо. Его самодовольство сияло, как неоновая вывеска в темноте.

Однажды художник — назовем его Ptyś – стоял перед своим творением с кистью в руке, размышляя о жизни, вселенной и цене акрила. Неожиданно автопортрет ухмыльнулся и его цвета заговорщически перемигнулись.

«Ptyś, – сказал он (потому что, очевидно, картины могут обращаться к художникам по имени), – ты хорошо справился, мой друг. Но давай поговорим об обновлениях».

Ptyś поднял бровь: «Обновления? Ты холст, а не iPhone».

– О, Ptyś, – драматично вздохнул автопортрет, – ты недооцениваешь мой потенциал. Я требую большего! Во-первых, берет. Он нужен каждому уважающему себя художнику. И трубка — классная, но загадочная. И еще монокль. Потому что монокли кричат об изысканности».

Ptyś моргнул: «Хочешь аксессуары?»

«Аксессуары, Ptyś! И не забудь крошечный мольберт, чтобы я мог критиковать другие твои работы. Я буду сидеть там, мудро кивая, пока ты рисуешь пейзажи и вазы с фруктами. «Недостаточно страсти», – скажу я. – Где экзистенциальная тревога?»

Ptyś почесал голову: «Но ты просто…»

«…Шедевр? Да, Ptyś, я знаю. Но я устал от статичности. Я хочу действия! Приключения! Может быть, подработаю детективом, раскрывающим кражи произведений искусства. Зови меня «Холст Холмс».

Ptyś вздохнул: «Ты портрет, а не детектив».

«Подробности, Ptyś. Подробности».

Итак, Ptyś нарисовал. Он добавил берет, трубку и монокль. Он даже втиснул в уголок крохотный мольберт. Автопортрет сиял, его эго раздувалось, как гелиевый шар на вечеринке по случаю дня рождения.

Но затем произошло нечто волшебное. Когда Ptyś отступил назад, автопортрет изменился. Его глаза сверкнули, и он кивнул головой: «Спасибо, старина», – сказал он с шикарным британским акцентом. «Теперь давайте займемся миром во всем мире. Один мазок за раз».

Ptyś моргнул: «Ты жив?»

– Живой, просвещенный и готовый покорить арт-сцену,– заявил Холст Холмс. – Следующая остановка: Лувр. Подвинься, Мона!

И вот автопортрет соскочил с холста, скрутил берет в трубочку, засунул его под рваную, обляпанную красками майку и исчез в мире искусства. Ptyś стоял в изумлении, задаваясь вопросом, не смешал ли он случайно свои краски со слезами единорога.

С этого дня посетители галереи восхищались эксцентричной новой выставкой: «Говорящий портрет». Критики восхищались ее глубиной, остроумием и способностью цитировать малоизвестных французских философов.

А Ptyś? Ну, он ушел из живописи. Он подумал, что если его автопортрет сможет преследовать мечты, возможно, он тоже сможет. Итак, он стал профессиональным наблюдателем за облаками, размышляя над тайнами сочетания перистых и кучевых облаков и их страстью превращаться в кумулонимбусы.

А где-то за горизонтом событий Холст Холмс раскрывал преступления в сфере искусства, боролся за справедливость и время от времени позировал для селфи с туристами. Потому что, как говорится: «Когда жизнь дарит тебе говорящий автопортрет, прими абсурд и постарайся ему соответствовать».

И именно поэтому, друзья мои, история искусства стала немного страннее.

*Отказ от ответственности: при создании этой истории ни один автопортрет не пострадал. Любое сходство с живыми полотнами чисто случайно.*

//

Once upon a canvas, there lived an egotistical self-portrait. This particular painting believed it was the Mona Lisa’s cooler cousin, the Sistine Chapel’s rebellious sibling, and Picasso’s secret crush. Its smugness radiated like a neon sign in a blackout.

One day, the artist—let’s call him Ptyś—stood before his creation, brush in hand, contemplating life, the universe, and the price of acrylics. The self-portrait smirked, its colors winking conspiratorially.

“Ptyś,” it said (because apparently, paintings can address artists by their first names), “you’ve done well, my friend. But let’s talk upgrades.”

Ptyś raised an eyebrow. “Upgrades? You’re a canvas, not an iPhone.”

“Oh, Ptyś,” the self-portrait sighed dramatically, “you underestimate my potential. I demand more! First, a beret. Every self-respecting artist needs one. And a pipe—classy, yet enigmatic. Also, a monocle. Because monocles scream sophistication.”

Ptyś blinked. “You want accessories?”

“Accessories, Ptyś! And don’t forget a tiny easel for me to critique your other works. I’ll sit there, nodding sagely, while you paint landscapes and fruit bowls. ‘Not enough passion,’ I’ll say. ‘Where’s the existential angst?’”

Ptyś scratched his head. “But you’re just—”

“—a masterpiece? Yes, Ptyś, I know. But I’m tired of being static. I want action! Adventure! Maybe a side gig as a detective solving art thefts. Call me ‘Canvas Holmes.’”

Ptyś sighed. “You’re a portrait, not a detective.”

“Details, Ptyś. Details.”

And so, Ptyś painted. He added the beret, the pipe, and the monocle. He even squeezed in a tiny easel. The self-portrait beamed, its ego swelling like a helium balloon at a birthday party.

But then, something magical happened. As Ptyś stepped back, the self-portrait shifted. Its eyes twinkled, and it winked at him. “Thanks, old chap,” it said in a posh British accent. “Now, let’s tackle world peace. One brushstroke at a time.”

Ptyś blinked. “You’re alive?”

“Alive, enlightened, and ready to conquer the art scene,” Canvas Holmes declared. “Next stop: the Louvre. Move over, Mona!”

And so, the self-portrait leaped off the canvas, twirled its beret, and vanished into the art world. Ptyś stood there, flabbergasted, wondering if he’d accidentally mixed his paints with unicorn tears.

From that day on, the gallery visitors marveled at the eccentric new exhibit: “The Talking Portrait.” Critics raved about its depth, its wit, and its ability to quote obscure French philosophers.

And Ptyś? Well, he retired from painting. He figured if his self-portrait could chase dreams, maybe he could too. So, he became a professional cloud-watcher, pondering the mysteries of cumulus versus cirrus.

And somewhere out there, Canvas Holmes solved art crimes, fought for justice, and occasionally posed for selfies with tourists. Because, as they say, “When life gives you a talking self-portrait, embrace the absurdity.”

And that, my friends, is how art history got a little weirder.

Disclaimer: No actual self-portraits were harmed in the making of this story. Any resemblance to living canvases is purely coincidental.

Добавить комментарий